| 碓氷関所跡と峠の釜めし 〜群馬県安中市松井田町横川〜 (2012年8月6日) |

|

| 峠の湯から一直線の長い坂が続く坂本宿を抜けて国道18号線の旧道と碓氷バイパス(新18号線)が合流する直前を左折して元信越線のガードをくぐります。今は県道92号線になっていますが、こちらが坂本宿から続く旧中山道。ほどなく左上方に碓氷関所跡が見えてきます。 |

|

|

|

駐車場はありませんが、交通量が少ないので路肩に駐車して見学します。

運よく地元の観光ボランティアの方がおられたので説明を聞くことができました。 |

碓氷関所は江戸と京都を結ぶ中山道に置かれた関所。中山道のもうひとつの関所、福島(木曽福島)と、東海道の箱根、新居とともに「四大関所」と称されましたが、明治維新ととともにその役目を終え、明治2年に取り壊されました。幕藩体制の象徴である関所は焼却処分される運命にありましたが、東門の門柱や門扉だけは地元住民によって密かに保管されていたそうです。

昭和34年に番所があったこの地に復元されました。門は関所施設の東西に設置されていました。右の写真で門の向こう側が江戸方面。復元されたのは東門ですから、本来は180度回転した姿で建っていたわけです。 |

|

|

| 旧松井田町教育委員会が設置した案内板をそのまま転記します。 |

醍醐天皇の昌泰2年(899年)に群盗を取締るために、関所が碓氷坂に設けられた。

この地に関所が移ったのは、元和年間(1615〜1623年)といわれ、幕藩体制を中心とした、徳川幕府の確立・安定という政治的意味を持つものとなり、いわゆる「入鉄砲に出女」の取締りをねらいとしたとのになった。明治2年(1869年)廃関されるまで中山道の要所となった。

門柱および門扉は当時使用されていたもので、総ケヤキ材の要所に金具を用いた堅固なものである。ほかに屋根材6点と台石も当時のもので、昭和34年1月、東京大学教授工学博士、藤島亥治郎氏の設計により復元された。この位置は番所跡にあたり、復元された門は東門である。 |

|

|

|

|

|

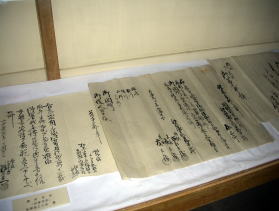

| 「おじぎ石」であろうと伝わる石が残っています。関所を通る人はこの石に手をついて手形を差し出して通行の許可を受けたといいます。傍らには資料館があって往時の通行手形などが展示されています。 |

|

|

|

| 碓氷関所跡を東に進むと程なく横川駅前に到着します。右の写真は関所方面を振り返ったところです。この道が旧中山道で、舗装こそされていますが道幅は江戸時代からほとんど変わっていないそうです。 |

|

これがJR横川駅。1997年に長野新幹線が開通し、横川〜軽井沢間が廃線となるまでは、碓氷峠の急勾配を列車が上り下りできるように(上りは押してもらうため。下りはブレーキを効かせるため)補助機関車を連結・解結する必要がありました(駅前にアプト式の車輪が記念碑的に置かれている)。その作業のために特急あさまを始め、全列車は横川駅で一定時間停車し、その時間を利用して売られたのが、おぎのやの「峠の釜めし」。 |

|

|

|

|

|

おぎのやの本店は横川駅の真ん前にあります。峠の釜めしの販売主力は長野、諏訪、佐久の高速道路IC前や上信越道横川SAの大きな店舗に移った今、本店は往時を懐かしむようにひっそりと佇んでいます。

せっかくなので本店で釜めしを買って帰りました。気のせいでしょうが、SAの釜めしよりも美味しかったです。 |

|