|

|

|

今回は学生時代の仲間5人で列車の旅

・・・もちろん東京駅発車直後から○○。 |

| 長野新幹線あさま |

長野駅で長野電鉄に乗り換えて湯田中へ |

|

|

| 列車利用の場合、湯田中からはバスで上林温泉までバスで行き(約15分)そこから徒歩(30分)というコースと、湯田中駅からタクシーで渋温泉から林道で地獄谷温泉の駐車場まで行き(約1800円)、徒歩10分というコースの2パターンがあります。予約時に宿の女将さんが「5人ならタクシーの方がいいですよ」と教えてくれたので迷わず後者を選択。林道は渋の温泉寺から入るのですが、すれ違いのできない舗装道路。所どころに待避所があるので、渋・湯田中の宿に泊まってチェックアウトした人が観光に来る時間帯(9時〜11時頃)をはずせば、それほど難渋はしないでしょう。ただし、タクシー運転手さんによると冬場は基本的に土日にしか除雪しないので通れないようです。電話で確認する必要があります。 |

|

|

|

| 駐車場でタクシーを降りて、いざ地獄谷へ。徒歩10分とはいえ列車内でひたすら飲み続けた我々にはけっこう辛い行程。 |

|

|

山道を登りきると見えてきました、地獄谷温泉の一軒宿、後楽館。

創業時は横湯川を挟んだ対岸にあったのですが、たび重なる川の氾濫に耐えかねて現在の位置に移転したそうです。 |

| 地獄谷温泉後楽館は「日本秘湯を守る会」の加盟宿です。 |

|

|

|

|

|

今回予約したのは1人12,855円の部屋。人数が多いので12畳間が2つぶち抜きの部屋を用意してくれたよう

です。到着したときにはすでに布団が敷いてありました。 |

|

| 部屋のテーブルには地獄谷温泉名物のちまきが置いてありました。 |

|

| 宿を開いて後、度々水害に悩まされたので、龍は大水を起こすとの謂れから、明治17年(1884)に中国の故事に倣い、創業者の竹節万蔵さんが地獄谷の山神に退治された瀧蛇の霊を慰めようとちまきを捧げたのが始まりといいます。 |

| うるち米を熊笹で包み、温泉で煮たちまきはきな粉を付けて食べます。斎藤茂吉もこのちまきが大そう気に入ったようで、次のような歌を残しています。 |

たどり来し この奥谷に家ありて

売れるちまきは まだあたたかし |

|

| 斉藤茂吉お気に入りのちまきを作ったのは明治44年(1911)生まれの竹節春江さん。ちまきを作る姿をテレビでも何度か拝見していて、今回お会いできるかと思っていたのですが、3年前に亡くなったそうです。 |

|

| これぞ秘湯の一軒宿という館内。洗面所もトイレも共同です(1つだけウオッシュレットを発見)。屋根ではサルが遊んでいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 浴場は男女別の内湯、混浴野天風呂、女性専用露天風呂、それに貸切家族風呂が2つあります。 |

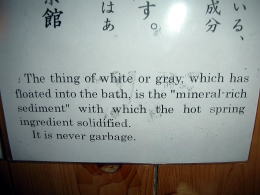

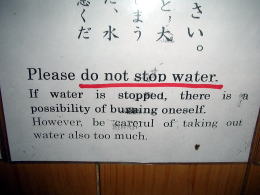

浴場には至る所に英語の掲示があります。タクシーの運転手さんの話では若女将がなかなか英語が堪能とのこと。外国人観光客も多いようで、この日も1組泊まっていました。でも「混浴」を"Mix"とするのはちょっと無茶かも(笑)

面白いので写してきました。大学入試の時に勉強した「前置詞+関係代名詞」とか、けっこうすごい英語を使っています・・・でも、この英語、なんとなく間違っているような気も・・・。 |

| 【問】次の英文を和訳しなさい。 |

|

|

| 【答え】 お風呂の中に浮いている、白色や灰色の物は温泉成分の固まった「湯の花」です。決してゴミなどではありません。 |

水を止めないで下さい。水を止めたままですと、大変熱くなり、火傷してしまう恐れがあります。(ただ、水の出しすぎにも、ご注意下さい) |

|

|

|

|

|

| 男女別の内湯は長い階段を下りた先の川べりの湯小屋にあります。 |

|

檜造りの浴場。湯舟は4、5人も入ればいっぱいの大きさですが、天井が高く、閉塞感のない、いい雰囲気の内湯です。

もちろん、かけ流し。上の注意書きにもあるように、泉温が高いので加水しています。

|

|

|

|

|

|

|

野天風呂へは男性は内湯から、女性は専用の脱衣所から出入りします。

右は野猿公苑から見下ろした野天風呂。細長いひょうたん形なのがよくわかります。 |

|

|

|

|

| 湯舟からはサルが歩く姿が見えます。。昭和18年に好奇心の強い子ザルが初めてここに入浴して以来、昭和42年に野猿公園に専用の露天風呂ができるまではサルもこの野天風呂に入りに来ていたそうです。 |

| 国の天然記念物「渋の地獄谷噴泉」も川を挟んで目と鼻の先に見え、風向きによっては10mほども吹き上げられた温泉が霧状になって野天風呂まで飛んできます。 |

| 下の写真は湯上り後に涼みがてらそばまで行って写したものです。 |

|

|

|

|

| はるか昔から噴出し続ける地獄谷の大噴泉。天明3年(1782)の浅間山大噴火の時には一時噴出が止まったといいます。 |

|

|

|

湯舟には数か所から左の写真のように源泉が注ぎ込まれています。

うっかり触れると火傷してしまうので注意が必要ですが、適度に加水

され、かつ露天なので長湯が楽しめるいい湯加減です。 |

|

|

湯舟の脇にある四角いコンクリートの囲い中にも源泉が注がれてい

て、朝7時半に入りに行くと、その中から宿の人がちょうど朝食で出す

温泉玉子を取り出すところでした。泉温は72℃、18分で茹で上がるそ

うです。 |

|

|

| 夜中に入りに行くと頭上には降ってきそうな程の星、星、星・・・すばらしかったです。 |

| ただし、この混浴野天風呂、野猿公苑や大噴泉を見に来る観光客からも丸見えなので、女性には入りづらいかもしれません。 |

|

|

|

|

| 食 事 |

| 【夕食】 |

|

| 夕食、朝食ともに食堂でいただきます。岩魚の塩焼き、茶碗蒸し、鯉のあらい、天ぷら・・・ |

|

| メインは鴨鍋。うどんを食べて、仕上げは鴨雑炊・・・満腹です。 |

|

|

|

|

【朝食】 |

|

| これぞ清く正しい日本の朝食。先ほど野天風呂脇で茹でていた温泉玉子もあります。 |

|

| 食後のコーヒーもうれしいサービス |

|

|

チェックアウトは10時。お土産に名物のちまきを買って(5個入り700円)、

名残惜しいけれども出発です。電車で来た場合は、宿でタクシーを呼んで

もらうと、駐車場にたどり着くとほぼ同時にタクシーも到着します。

帰りは下り坂なので楽ちん、楽ちん。また訪れてみたい宿です。 |

|

| 【また行ってみたい度】 →こちらをお読みください |

| やなぎ夫: |

★★★★☆ |

やなぎ妻: |

未宿泊 |

|

2008年10月4日 |

|