| 織物参考館「紫(ゆかり)」 〜群馬県桐生市〜 (2006年4月2日) |

|

|

「西の西陣、東の桐生」といわれた織物の街

桐生の織物参考館「紫」を訪れました。 |

|

|

以前使用されていたノコギリ屋根工場に、多

数の織物の資料が展示されています。

このノコギリ屋根は一度に建てられたもので

はなく、工場が繁盛するにつれて増築されて

いったそうです。

かつては屋根の多さを競い合い、街の至る

所にあったノコギリ屋根工場も現在はほとん

ど見られなくなってしまいました。 |

|

|

ノコギリ屋根を内部から見ると

こうなっています→ |

|

明り取りの窓はすべて北側にあります。南か

らの太陽光線は強すぎて、大切な織物を傷

めてしまうからです。

それと、今一度上の画像を見てください。

側面の窓はすべて曇りガラスになっていて、

しかも鉄格子がはめられています。これは

独自に考案した織物の柄を盗み見されない

ためだそうです。桐生織全盛時代、工場間

の競争がいかに激しく、また活気があったか

を窺い知ることができます。 |

|

| 館内は係りの方が丁寧に案内して実演や解説をしてくれます。 |

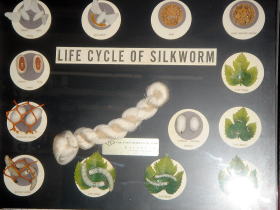

蚕(カイコ)の一生

蚕は英語で"silkworm"というんですね。

へんなところに感心してしまいました。 |

|

|

鍋の中で煮た繭(まゆ)から

糸を巻き取る機械 |

|

|

|

| おもり機(はた) |

居座機(いざりばた) |

| 機織機の原型(BC560頃) |

5世紀頃中国から日本に伝わりました。手前の円弧状の

ところに座って織ります。 |

|

|

|

高機(たかはた) |

居座機より高いのでその名が付いています。

一緒に説明を聞いて回った小学生が挑戦。 |

|

|

|

八丁撚糸機(はっちょうねんしき) |

手廻しだったものを天明3年に岩瀬吉兵衛が水車動力

に改良し、その孫吉郎が揚枠の回転計を完成させたそ

うです。

|

|

|

| ジャンボ高機 |

|

明治15〜20年にかけて使われた巨大な高機で、三人が

かりで織ります。体験させてもらいました。 |

|

|

|

|

|

| 空引織 (平安時代) |

ジャカード機 (明治時代) |

|

フランス人ジャカールが発明。紋紙(穴のあいた紙)を使

って模様を織り込みます。オルゴールがヒントだとか。 |

|

|

|

|

| ピアノマシン |

| ジャカード紋織物に使う紋紙に穴を開ける機械です。 |

|

|

| 半高機とび杼(ひ)装置付 |

|

イギリス人ジョン・ケイが発明(1733年)。杼とは横糸を

通す為の道具で、紐を引っ張ることによって杼を左右交

互に動かすことができる装置で、以前の3倍の速さで織

れるようになったことで大量生産が可能になり、産業革

命が起こりました。 |

| 果敢に挑戦・・・織機がほしくなってしまいました。 |

|

|

|

|

| 藍染工房 |

発酵のための温度管理が重要だとか。「元気」を与える

ために日本酒を加えることもあるそうです。 |

|

|

|

| こちらは現在も稼動している工場 |

| コンピュータ管理で、海外向けの織物カレンダーを生産しています。 |

|

以前は小学生が胸や帽子につける校章も

生産していたそうです。

懐かしかった・・・。 |

|

|